(株)モレラ

自社の植物工場内でサラ桑を栽培し、健康で美しく歳を重ねていく為の製品としてサラ桑「葉」はお茶や、飴、ピュアソープの原料として、一方、サラ桑「根」は化粧品やピュアソープの原料として製品化し販売されています。

ここに、モレラが開発に成功したサラ桑にまつわるストーリーをご紹介いたします。

「沙羅桑(さらくわ)ストーリー」

――糸都岡谷の歴史が紡ぎ出した桑と技術、そして“命の桑”への挑戦――

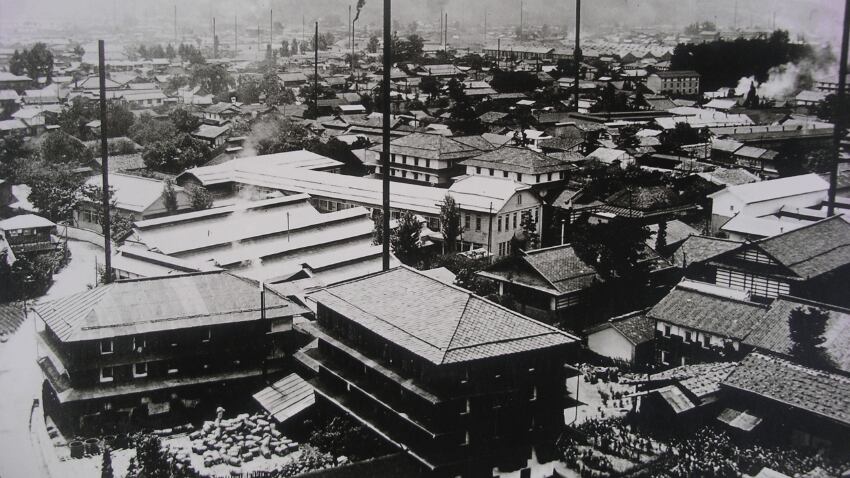

長野県岡谷市は、明治から昭和初期にかけて「シルク岡谷」「糸都(しと)岡谷」として世界に知られる製糸業の中心地でした。

諏訪湖の西に広がる小さな町に、かつて200を超える製糸工場が立ち並び、昭和初期の人口約76,000人中、約38,000人が製糸業に従事していました。

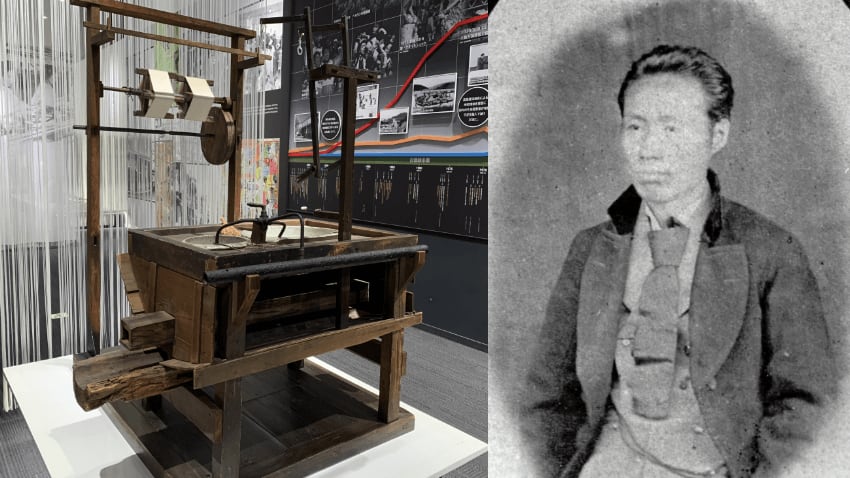

諏訪式繰糸機と工女たちのものづくり精神

1875年、岡谷の武居代次郎が開発した「諏訪式繰糸機」は、コンパクトで高品質の生糸を効率良く生産できる革新的な装置でした。これにより岡谷の生糸は急速に評価を高め、日本が世界一の輸出生糸生産国になる原動力となりました。

さらに、昭和初期には工女たちが夜昼問わず働き、日本の近代化と輸出産業の礎を支えました。中でも昭和5年頃には、岡谷市の人口約76,500人の約半数にあたる34,500人が工女だったとされ、その姿が多数の写真に残されています。

蚕への感謝と信仰:街と人に深く根ざす養蚕文化

養蚕業に対する感謝の象徴として、昭和9年には蚕霊供養塔が建立され、以来毎年「蚕糸祭」が行われています。桑と蚕が、ただの産業原料ではなく人々の暮らしと信仰に密接に結びついていたことが伝わってきます。

また、蚕と糸文化を学び体験できる場として、岡谷蚕糸博物館(シルクファクトおかや)は200点以上の製糸機械や資料を収蔵展示し、原理を実演する宮坂製糸所を併設し、まさに「シルクとものづくりの街」を今に伝えています。

沙羅桑誕生の背景と挑戦の始まり

その歴史の深い岡谷市で、桑と糸にまつわる文化と技術を未来へつなぐ新たな挑戦が始まりました。

岡谷商工会議所より「桑を植物工場内で水耕栽培できるか実験してほしい」、という期待と依頼を受け、現在のモレラ社代表:福島知子さんに桑の種が託されます。

当時、他の施設でも挑戦されていたものの、多くが失敗に終わり、桑を水で育てるという試みは半ばあきらめかけられていたのです。

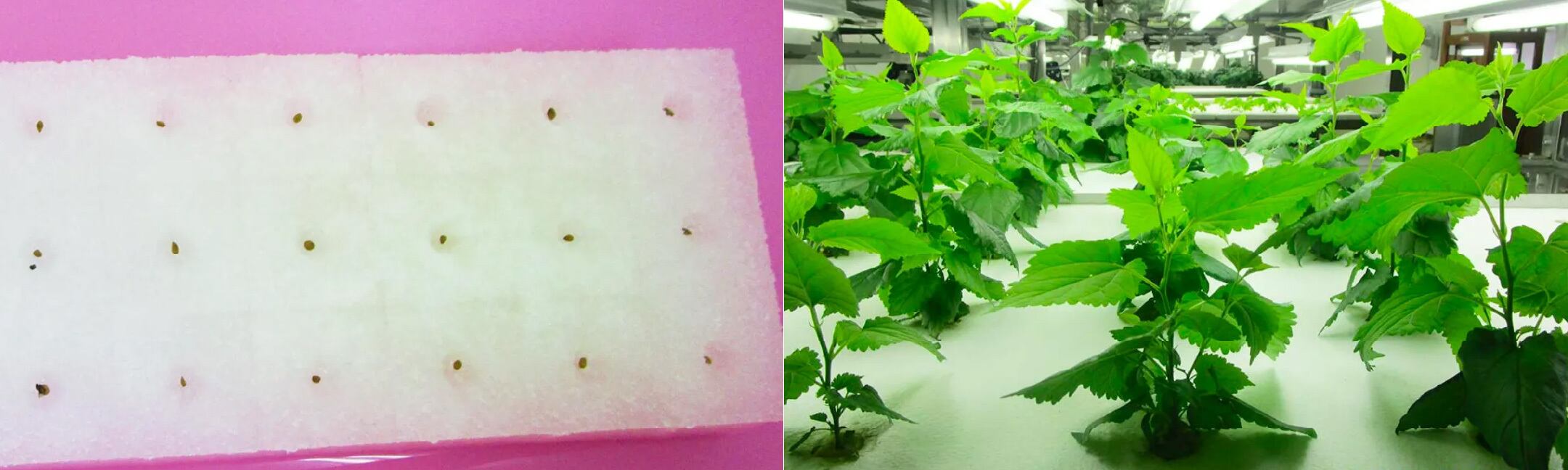

世界初、“木”を水耕で育てるという挑戦

「桑の新芽には血糖値の抑制が期待されます」と話す福島知子さんは、もともと携帯電話のカメラレンズの会社を営んでいたが、仕事のつながりで野菜工場の存在を知ったと話す。

「環境が整った野菜工場なら、季節を問わずいつでも新鮮な野菜を育てることができます。病気でなかなか食べられなくなった主人に、常に体にいいものを食べてもらいたいという思いで、新潟薬科大学と共同で桑の葉の水耕栽培を研究し始めたんです」と福島さん。

岡谷商工会議所の依頼に応え、新潟薬科大学との研究をきっかけに、福島さんが2015年4月10日、完全人工光と養液のみで桑の種を蒔くという大実験に挑戦。わずか2cmの水深から発芽・成長に成功し、可食葉として高機能な「沙羅桑」が世界で初めて実現されました。

沙羅桑が持つ力――甘さ、粘り、そして希望

「いくら体に良くても、まずいとストレスになる」

福島さんはそう語り、ミネラルをたっぷり含んだ桑の葉=沙羅桑(さらくわ)に、静岡名産の川根茶をブレンドした緑茶粉末飲料「桑甘露(そうかんろ)」を開発。

青葉特有の苦味がなく、清々しい香りとほのかな甘さが広がる味わいは、「体がすっきり整う」とカフェ『ショップ&サロン さらくわ(〒392-0022 長野県諏訪市高島1丁目13−9)』でも人気です。

さらに、桑特有の粘り成分・ムチンを活かして開発したのが、「沙羅桑もちもち饅頭」。

長野県産の米粉とてんさい糖で作られた生地は、もっちりとした食感。卵・乳・小麦を使わず、体にもやさしい仕様です。

秋には「桑甘露スノーボール」などの焼き菓子も登場予定。甘さを控えた軽やかな味わいで、どの世代にも愛されています。

持続可能な農業 × 植物の新しい未来

モレラ社は、完全人工光+ビニールハウス栽培というハイブリッド方式で、年間通して高品質な桑の葉と根を安定供給できる体制を構築。

水深わずか2cmで育てられる独自技術は、水の使用量も抑え、環境負荷も極めて低く、持続可能性にも優れています。

さらに、本土での栽培が困難とされてきた島桑の栽培にも成功。この技術を応用することで、気候や地理に左右されない新しい農業の未来が開かれています。

モレラの約束

「自然のちからを、人と地球に優しいかたちで届けたい」

それが、モレラの変わらぬ願いです。

“沙羅桑”は、ただの桑ではありません。

一つの町の願いと、一人の女性の祈り、そして最先端の技術が重なって生まれた、未来型の「命の桑」。

いま、その小さな一葉と、糸の都「岡谷」に相応しい「ひげ根」が、世界のどこかで、

誰かの体と心をやさしく癒す力になっています。

< 以上、沙羅桑ストーリーでした >

沙羅桑(さらくわ)・桑甘露(そうかんろ)・沙羅肌(さらはだ) 製品紹介